霜石コンフィデンシャル110 高 瀬 霜 石

「ア サ マ の 決 闘」

犬党か、猫党かと聞かれれば、断然犬党だが、正確に言うと「猫嫌い党」なのである。

今からもう18年ほど前の春。狸にそっくりな子犬(ジョンと名付けた)を貰って、三日目の朝のこと。

散歩から帰ると、玄関の前で1匹の白猫が僕らを待っていた。後で分かったのだが、こいつは《シルビア》といって、この一帯を縄張りにしているボス猫だった。

僕らが家に入ろうとすると「フー」と低い声で威嚇し、今にも襲いかかろうと背を低くしている。

ふと殺気を感じて振り向くと、斜め後ろ45度の角度に、シルビアの子分と思われる黒猫が、これまた敵意を剥き出しに身構えている。これって「狩り」ではないのか。猫たちに狩られる弱虫男と狸犬の図だ。

僕が一瞬の隙を見せたその時、シルビアがガバとジョンに飛びかかった。彼は、ギャーと叫んで、もの凄いスピードで、家へ逃げ込んでしまった。

買ったばかりの首輪がゆるゆるで―彼にとってはまことにラッキーでスルリ抜けてしまったのだ。

シルビアとその手下は、ジョンには目もくれず、僕を挟み撃ちにした。本命が僕なのがショックだった。

「フ、フ、フ.オレ様をいったい誰だと思っているのだ」と呟きながら、リード(紐)の先の首輪を―なにせすっぽり抜けたので―まるで宮本武蔵を死闘を繰りひろげた宍戸梅軒の鎖鎌のように、はたまた西部劇でカウボーイたちが見せる投げ輪のようにブルンブルンと回して、猫たちを牽制した。

それでも2匹は、じわっじわっと間を詰めてくる。こっちも距離を見切って、振り向きざま黒猫の鼻っ柱に、ピシッと首輪がヒットしたからたまらない。黒猫はすごすごと退散した。映画が観ておくものだ。

さあ、いよいよボス猫と1対1の対決。名作西部劇「真昼の決闘」ならぬ「朝まだきの決闘」か。

あっちは丸腰(?)だが、こっちには武器がある。ここは手加減せずばなるまい。

1回目は、わざと彼女の腹の辺りに、首輪を軽く食らわした。これで引き下がってくれればと思ったが甘かった。げに女は執念深い。仕方がないので、可哀想だが、2回目は彼女の鼻にピシャリと決めた。

それ以来、ジョンと僕は猫を遭遇すると、決して目を合わさず、こそこそと通り過ぎるようになった。

2012年6月号

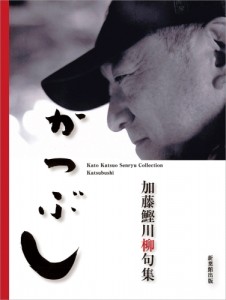

また、電子書籍も近日発行予定だそうです。

また、電子書籍も近日発行予定だそうです。