霜石コンフィデンシャル140 高 瀬 霜 石

「カツオのタタキ」 ―1皿目―

「霜石さん。この度、若輩者の私が、皆さんにヨイショされ、由緒ある『たかね川柳会』の代表に就くことになったのですよ。ついては、霜石さん。可愛い後輩のために一肌脱いでくれませんか?」

と自分で頼んだこともあり、オラの首をなかなかちょん斬れず、エッセイ連載も140ヶ月が過ぎてしまったというわけだ。

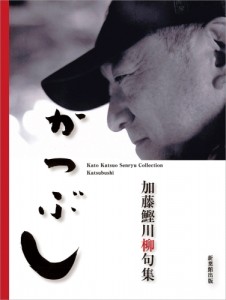

加藤鰹クンとオラのカンケーは、なんかの柳誌に書いたことがあるけれど、本家本元には書いてないので(多分)、改めて鰹クンとの出会いなどをお知らせしたい。

もう随分昔のことである。

「第一回化粧川柳」なる誌上大会があり、オラが運よく大賞を貰った。賞金がなんと十万円!凄いでしょ。

副賞も凄いのだ。高級化粧品の詰め合わせ。箱を開けた途端、パッケージの全てが金色と銀色で、目がクラクラした。同居人は、その大きな箱をギュッと抱き締めて「誰にもあげないもん!みーんな私が使うんだもん」と叫んでいたのを、今でも覚えている。

そんなある日、鰹クンから電話が入った。まったく知らない人だもの、身構えて電話に出た。

「青森に行く用事があるので、ちょっと寄っていいですか?」と気軽に言う。驚くのが普通でしょ。見ず知らずの他人ですよ。しかもオラはかなりの人見知り―友人、身内ですら信じないのがとっても悔しいのだが―こういうタイプには全く免疫がないので困った。とにもかくにも、こっちはしどろもどろ。

「化粧川柳」でのオラの受賞コメントが大変面白かったので、是非会って話をしたいと彼は言う。

ただし、句がよかったとは、一言も言わなかった。こういう申し出は、なかなか断れないですよねえ。

ほどなく彼はどでかいトラックでやって来た。聞けば、カーナビも付いてないという。なのにどうしてこんな狭い通りのちっぽけな家が一発で分かったのか―地元の人だって迷うのに―なんだかキツネにつままれたような気分のまんま、彼の話術に、若さに、人柄に引き込まれ、飲んで、食べて、騒いで、楽しい夜を過ごした。オラも、同居人も、すっかり鰹ファンになってしまった。

流石に鰹は回遊魚であると感服。それに比べてオラの行動範囲のなんと狭いことか。彼との縁を大切にし、オラもこの際魚に因んだ名に改名しようと決めた(続く)

2014年11月号

また、電子書籍も近日発行予定だそうです。

また、電子書籍も近日発行予定だそうです。